10月14日、「生きものと私たちのくらしトーク・カフェ」第1回

「いのちとくらしをむすぶ『食』」を開催しました。

ゲストはみやこ町の「猪かあちゃん」こと中原裕美余さん。

そしてNPO法人食育推進ネットワーク福岡の大中幸子さんです。

福岡市環境調整課の久保課長からの開会あいさつの後、

同課の河野係長から生物多様性についてのお話がありました。

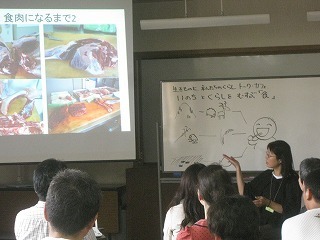

最初の話題提供は「猪かあちゃん」の中原さんからです。

鹿を捕らえる様子から加工施設での様子、

そして様々な調理方法まで紹介していただきました。

また、福岡県鳥獣対策課の吉浦さんからも

県内の捕獲頭数やジビエ(野生鳥獣の肉)取扱店など適宜、情報をいただきました。

近年、狩猟免許を持つ人が減ったことから猪や鹿が増え、

農産物被害や森林植生への影響が問題になっています。

かつてはオオカミがいたことでバランスがとれていた森の生態系。

ジビエを楽しむことで、森の生態系だけでなく

中山間地域の経済にも貢献できるとのお話をいただきました。

休憩時間の楽しみは「生物多様性にちなんだおやつ」。

今回は、三分づき米のノリ巻きや鹿肉つくねのマーマレード煮、

ジャンボ落花生、手作りパンなどが並びました。

お茶は無農薬の八女茶。

さすが「食」がテーマとなった今回は豪華。

テーブルの上には鹿の角や狩猟試験にも使われる模擬銃があってにぎやかです。

続いてNPO法人食育推進ネットワーク福岡の大中さんから、

「からだと地球にやさしいごはん」と題してのお話。

化学物質過敏症などで社会生活を送ることが難しくなった方が、

地産地消、旬のもの、無農薬などを心がけ、

玄米菜食の「おうちごはん」を続けることで、

気持ちや症状が改善される好循環が起きたこと。

また、そのような食事を提供する療養施設や保育園での取組み、

海外のスーパーのオーガニック野菜コーナーなどをご紹介いただきました。

まるで、「いのちの基本」に回帰しているように、

「人々がからだと地球にやさしい食にシフトしていっているよう。」

「変わりたいと思った人からゆっくり変わっていきましょう。」

とのお話をいただきました。

再度の休憩時間もお茶や鹿つくねを手に、

参加者同士、ゲストを交えての会話に花が咲きます。

後半は、その雰囲気のまま、3、4人組をつくり、

これまでの感想を分かち合う時間としました。

途中に席替えを挟み小一時間、ワイワイと語り合います。

その際、付箋紙にご記入いただいた言葉をいくつかご紹介します。

・虫も農薬に敏感、魚やエビも農薬に敏感、虫がいないと鳥もいない。

・命をいただくという感覚、ジビエに市民権を。昔は普通に食べていた。

・他の生命をいただいている。

・農業に携わらなくても買い支えるという方法もある。消費行動。

・食卓までの過程を知る。

・知識があれば、正しい選択ができる。

・ジビエ料理を食べてみて「おいしかった」

・食物は多いが、豊かさとイコールではない?

・小さな単位でまわってゆく、人、モノ、自然とのつながりをつくる。

・食が大事。それを教えられる大人が減っている。

・思っていた以上にカフェに若い人が参加していて、嬉しかった!!

・子どものために。

・いただきます、ごちそうさま。循環の言葉。

五感を使って食べものや自然のことを語り合う半日となりました。

毎日の食事の向こう側にある自然のこと、生きもののこと、そして自分の身体のこと。

大切に考えていきましょう。

次回は11月17日(日)@中央市民センター、「くらしに『農』を取り入れる」です。

ゲストは、イネの簡易栽培教材であるペットボトル稲を開発した

平尾健二さん(福岡教育大学教授)、

ダンボールコンポストづくりや「半農都会人講座」などに取り組む

たいら由以子さん(NPO法人循環生活研究所理事長)です。

お楽しみに!