第3回目となる、生きものと私たちのくらし トーク・カフェ。 (主催:福岡市)

今回はNPO法人 食育推進ネットワーク福岡の五十嵐さんと久冨さんをお迎え(?)して、

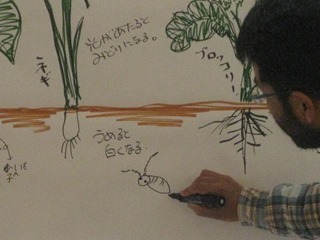

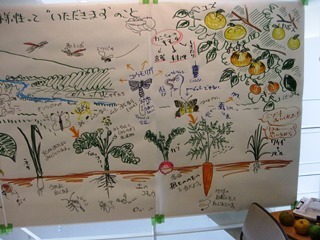

「“生物多様性”って“いただきます”のこと」と題して、わたしたちがふだん口にしている野菜が、どんな環境で育ち、その環境がどんな命に支えられて成り立っているのか、について考えました。

博多区奈良屋町のペレットストーブのあるステキな事務所の一角をお借りして、まずは採れたての野菜のミニ収穫体験♪

糸島の農家さんの畑からから土ごと運んできてもらったカブ、ニンジン、ダイコン。

筑紫野のスタッフ荒巻の家から朝採ってきたばかりのサトイモ、クロマメ、アズキ、ブロッコリー、ネギ、トウガラシなどの計10種類以上の野菜に加え、

枝に実が生った状態の柑橘類も傘立てにレイアウト。

久冨さんに、

「根菜類は地球の自転と同じ向きにねじれる」、

「夏の太陽のエネルギーを蓄えているから、冬に根菜類を食べると身体が温まる」、

といった生きものの不思議を感じるお話もしていただきながら、野菜たちの紹介をしていただきました。

その後、参加者14名みんなでお味噌汁とおにぎり、浅漬けづくり!

(スタッフ内での「生物多様性汁」がいいのでは、という意見は、結局「お味噌汁」に落ち着きました。)

山口産の大ぶりのいりこはそのまま取り出さず、

利尻産のコンブは細切りにして炒め煮に。

サトイモでかゆくなったりしながらも、小さい子も包丁を上手に使ってお手伝い。

おにぎりも慣れない熱さに負けず、たくさんにぎりましたよ!

カブやダイコンの葉っぱは浅漬けにして、もぎたてのダイダイ、キズ(木酢。福岡県の一部で栽培されている在来種)、レモン、カボス、ユズを絞って「品種の多様性」も味わいました。

ブロッコリーはなんとそのまま生の状態で食卓に!みなさん、たくさんおかわりされて、おにぎりも大鍋でつくったお味噌汁も残さず完食でした!

土の中の微生物を集めて観察する「ツルグレン装置」で、トビムシやシロアリの仲間も顕微鏡で観察できました!

肉眼ではなかなか見えにくい土の中の小さな生きものの活躍のおかげで、植物も元気に育つことが出来るのです。

五十嵐さんからは、お箸も木が形を変えた「生きもの」であり、

ごはんの前の「いただきます」とは、

携わったすべての「生きもの」に感謝の気持ちを込めた「食べさせていただきます」、

「生きものの命をじぶんの命に替えさせていただきます」という意味もある、

という、とても考えさせられるお話。

続いて、博多昆虫同好会に所属され、主に「ガ」の専門家でもある小藤さん。

手にされているのは、飛びながら空中で産卵するという「コウモリガ」の標本です。

人間の世界では嫌われ者(?)のガも生態系の一端を担うたいせつな生きものなのですね。

郊外の田畑で直接収穫を体験できることに勝るものはありませんが、都市部でも「食」を通して実際に土や野菜に触れ、生きものの「多様性」を感じられるよい機会になったのではないでしょうか。