だいぶ以前から言われている「PDCAサイクル」に加えて、この数年「OODAループ」という言葉を聞きます。どちらも、なんらかの作業や活動をしながら改善を行っていくための考え方ですね。

ざっくりまとめるとこんな感じ。

PDCAサイクル:次の4ステップをグルグル回して改善していこう!

P 計画(Plan):目標を設定し、計画を立案する

D 行動(Do):現場で実践する

C 評価(Check):結果をふりかえり評価する

A 改善(Action):改善のための取り組みを行う

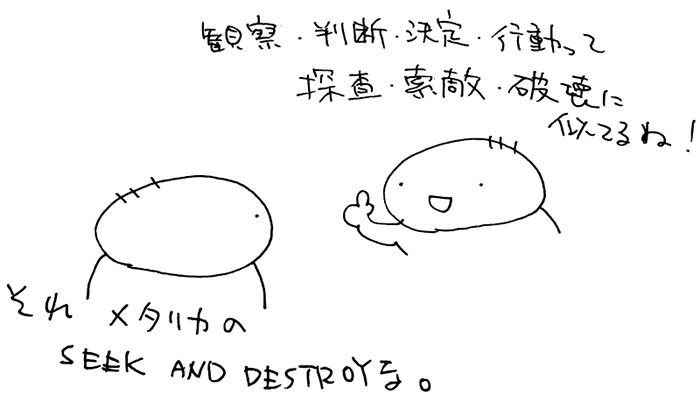

OODAループ:次の四つを比較的短い時間で(可能なら瞬時に)やって対応しよう!

O 観察(Observe):周囲の状況をよく観察し、情報を集める

O 判断(Orient):その状況を判断し、方向付けをする

D 決定(Decide):実際にどう行動するか検討し、決定する

A 行動(Act):決定に従って行動する

「PDCAサイクルはもう古い。これからはOODAループ!」とか言われることもありますが、古いor新しいということでもなさそうです。

里山保全活動でPDCAサイクルやOODAループがどんなものになるか、具体例を挙げてみました。

<PDCAサイクルの例>

P 計画:活動の2週間くらい前、タイムスケジュールと計画書を作成した。

D 行動:活動当日。計画に従って10時〜15時の竹切り作業を行った。

C 評価:作業終了後、担当者数名でふりかえりのKPTを行った。

A 改善:後日、ふりかえりでの改善点をもとに、道具や資料を更新した。

<OODAループの例>

O 観察:活動当日。作業者が道具置き場のブルーシートに

足を引っかけているのに気付いた。

O 判断:転倒などの事故を防ぐべきと判断し、何ができるか考えた。

D 決定:ブルーシートの位置を少し離れた場所に動かすことにした。

A 行動:数名に呼びかけてブルーシートを動かし、他の作業者にも

「荷物置き、動かしましたよー」と周知した。

PDCAサイクルは順を追って進めるので、ある程度時間がかかります。刻々と状況が変化する場面ではスピードが追いつかないこともあり、それが弱みと言えば弱み。一方、話し合ったり、書面にまとめたりしながら進めるので「組織で共有しながら継続していく取り組み」にはとても有効です。

OODAループは、全て現場で短期間(可能なら瞬時に)に行われます。「スピーディーに臨機応変な対応が求められる取り組み」にはとても有効。刻々と状況が変化する場面でこそ活きてきます。反対に、組織での共有や一体感、ノウハウの蓄積や引継ぎといった点では注意が必要と思います。

個人的には、PDCAサイクルの考え方は、事業計画や週間工程などに埋め込みやすく、新人にも参加や貢献してもらいやすいのがいいと感じます。OODAループは現場に立つ個人のモチベーションや資質によるところが大きい。乱暴に言えば「現場をよく見て、自分の頭で考えて、臨機応変に対応しろ」ということですもんね。うっかりすると根性論になりかねず、一般化や手法化のいい方法ってあるかな?と考え中です。

里山保全活動などの野外活動は、自然環境や天候、多様な参加者など刻々と状況が変化する取り組みです。PDCAサイクルの考え方だけでなく、OODAループの考え方も身につけていきたいものだな、と思います。