毎月第2土曜日はまちなか森のガイドウォークの日。

今回は藤崎駅から紅葉八幡宮までの道のりをみんなで歩きました。

集合場所の猿田彦神社には福岡市指定保存樹のエノキがありました。立派に育っていて大きな木陰をつくってます。

次に高取焼の窯元にお邪魔させていただきました!

こちらには立派なクスノキが生えていて、葉のダニ部屋をみんなで観察しました。

もう少し進むと、紅葉八幡宮に到着!

紅葉八幡宮というだけあって、たくさんのカエデが生えていました。寒さが増すと、さらに色づくでしょうね。

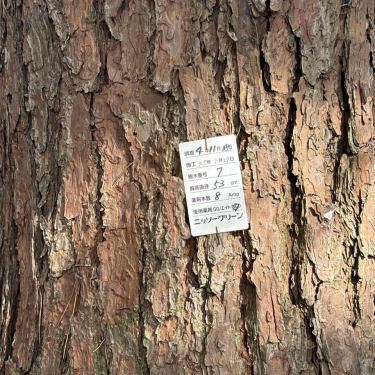

さらに紅葉八幡宮の奥にある紅葉山公園には、たくさんのアカマツが生えていました。幹がとっても赤い!

マツの葉はツンツンしていて痛いイメージですが、アカマツの葉は痛くないのが特徴です(赤い幹のマツを見つけたら、ぜひ葉を触ってみてください)。この公園のアカマツにはすべての木に注射のしるしがついていました。守られている証拠です。

そんなアカマツに囲まれながらお茶タイムです。この日のお茶はごぼう茶とウラジロガシ茶。今回のガイドウォークでは唐津街道を通って、紅葉八幡宮に向かい、歴史も自然も感じることができました。

(インターン生・だーりか)

秀吉の全国統一→朝鮮出兵で陶工を連れ帰る→高取焼。江戸幕府が街道と一里塚を整備。黒田の殿様が橋本から紅葉八幡を遷座し栄える、まばらな松林の風景から昔の里山を想像する…といった江戸時代の初め頃をいろんな角度で体験できるコースでした。

今回は「歴史」多めだったので、次回はもう少し「森」や「樹木」寄りのガイドになりそうです。

(ひげさん)

スタート地点の猿田彦神社、境内にあるエノキの保存樹。立派に枝葉を茂らせた姿を見た後、藤崎一里塚に向かいました。

現在の藤崎一里塚は石碑があるだけですが、昔は木陰をつくる木が植えられていたはず…そして、その樹種はエノキが多かったそうです。

高取焼の方が敷地内のクスノキをご案内くださいました。クスノキの葉っぱは①ヘリがへろへろ。②根元から脈が3本。③その根本の部分に二つのぽっちり(ダニ部屋)という特徴があります。

高取焼の登り窯。以前、この窯を使っていた頃は、周辺の森から薪を調達していたのでしょうね!

紅葉八幡の境内、モミジが色づくのはもう少し冷えこんでからですね。

紅葉八幡の境内。写してませんが、七五三のご家族でとてもにぎわっていました。

紅葉八幡の奥、紅葉山公園があります。立派な松が残されていて、たぶんアカマツ、クロマツ、その交配したアイマツなどが混交して育っています。なかなか貴重です。

下見の時、ロケーション的にアカマツの林だと思い込んだのですが、参加者のAさんから「これはクロマツですね」と。思い込みは危ないですね、笑。

松の木の下でお茶休憩。

暖かいゴボウ茶とウラジロガシ茶。

数十本ある松の木は松枯れ予防の注射がしてありました。大切に守られている松林です。