市民による森づくり活動が盛んな横浜市からNPO法人よこはま里山研究所の

吉武美保子さんと、松村正治さんをお招きしてお話を伺い、参加者同士で交流をおこないました。遠くは熊本から参加してくださった方もいらっしゃいましたよ!

現在、約375万人が住む横浜市。都会のイメージですが、意外にも緑地や谷戸が

細かく残っています。都市計画の市街化区域と市街化調整区域の線引きの際、

まるで牛肉の”さし”のように緑地が残されたことが背景にあるとのお話がありました。

加えて、横浜市独自の制度である「市民の森」と「市民の森愛護会」が、

森林保全活動を行う100以上の市民団体が生まれるきっかけとなったとのこと。

NPO法人よこはま里山研究所さんは、そんな横浜市で市民と行政、市民と森の間をつなぐ存在になっています。

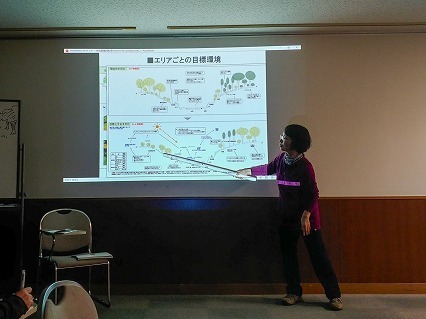

吉武美保子さん(NPO法人よこはま里山研究所)

「きれいな森」と聞いてイメージする森はどんな森でしょうか?

”人が入りやすい明るい森”、”多様な生きもの達が暮らしやすい森”

人それぞれ様々なイメージを抱くと思います。同じ森づくり団体の中でも、目指す森の

姿の違いから衝突が生まれることもあるそう。それを受けた取り組みとして

話し合いの進め方である「ミルマップ・ワークショップ」、保全管理計画や

PDCAサイクルの提案などを行っていること。さらに平成25年に策定された

横浜市森づくりガイドラインでは森づくりの方針がまとめられたこと。吉武さんからは歴史をたどりながら横浜の森づくりについてお話いただきました。

松村正治さん(NPO法人よこはま里山研究所)

「ボランティアからシゴトへ」の二つが印象的でした。

「高齢化」が課題とされる森林ボランティア活動ですが、一方の若者も興味が無いわけ

ではなく、むしろ森や自然に関わりたい人が多いこと。これを踏まえて「よこはま

里山レンジャーズ」では20から30代の学生・社会人に里山保全活動とのマッチングの

場を提供しているとのお話。

また、環境意識が高くても、将来が不透明な現代ではボランティアというだけでは

活動が継続しません。「まちの近くで里山をいかすシゴトづくり」をテーマに、

小規模な生産・販売や体験ツアーなどの事業化のゼミを行っている様子をご紹介

いただきました。

加えて、最後に話題になったのは森づくりの人材育成について。

安全管理については「森づくり安全技術・技能全国推進協議会」の制度の活用。

生態系管理については上述の「横浜市森づくりガイドライン」。

ファシリテーションについては、グリーンシティ福岡も制作した「里山保全活動の

現場リーダーを育てる15のワーク」。

これら、既存の制度やノウハウを活用していくことが大切とお話がありました。

お茶休憩の後、4団体の参加者から活動PRをおこなっていただきました。

fukuokaちきゅうloversさん、油山自然観察の森 森を育てる会さん、

福岡市水源林ボランティアの会さん、こうのす里山くらぶ。

皆さん、福岡で精力的に活動されている団体です。

グループディスカッションでは、団体の活動に関する具体的悩みや、まだ森づくりに参加し

たことのない初心者の方からの質問等が話題となっていました。

団体の悩みとしては、松村さんのお話に出てきたように「高齢化」が共通のキーワードと

なっていたようです。

最後は講師のお二方へ質問や感想。

福岡で森づくりを始めようとしても、実際に活動している団体の情報を得るのに苦労した

というご意見がありました。これはウェブサイトなどで情報発信していないことが1つの

要因となっているようですが、ここでも団体の高齢化が関連しているように感じました。

他に団体間の横のつながりが必要に感じたというご意見も。福岡のどこでどのような団体

が何をしているのかを共有し、例えば一緒に活動することで解決できる問題があるのかも

しれません。今回の場が新たな交流のきっかけを生んでいると幸いです。

グリーンシティ福岡でも、福岡市植物園・みどり運営課と共働で

まちなかの森づくりを始めました。ぜひ一度、ご参加ください!

詳しくは「まちなか里山事業」まで。

(主催:福岡市環境局環境調整課「平成31年度森の恵み体験活動等企画運営業務委託」)