この週末(2022.01.29-30.)はモリダス主催による「野外体験活動における安全管理とコミュニケーション研修」に講師としてお招きいただきました。

多摩市の森林ボランティアのネットワーク組織である「森木会(しんぼくかい)」のみなさんも多く受講してくださり、森の活動にフォーカスした安全管理や団体運営をじっくり話し合いました。

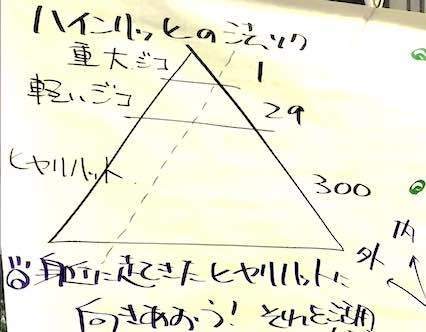

その2日目では午前中いっぱいを使って「ヒヤリハット」をテーマに講義や実習をを行いました。

「ヒヤリハット」とは、事故にはならなかったけどヒヤリとしたりハッとした事故一歩手前の出来事のこと。そんなヒヤリハットに気付いて、今後の改善に活かしていくことはその組織の安全管理上、重要かつ効果的だと考えています。

発生したヒヤリハットが具体的な改善案や対策に活きるまでには、いくつかの分岐があります。

1.「気づく」か「見過ごす」か?

あぶない!と思う状況が起きても気づかないことがあります。特に未経験者や新人の場合は状況を把握できておらず見過ごしてしまうことも。それがヒヤリハットだと気付いた時点ですばらしいことだと思います。

2.「現場で共有する」か「自分だけに留める」か?

そのヒヤリハットを現場にいるうちに周りのスタッフや関係者と共有したり、内容によっては参加者やボランティアにアナウンスしていくことが次の一歩。恥ずかしく思ったり、マズいと感じて誰にも言わずソッと自分の心のうちに留めていると、うやむやになってしまいます。そしてきっと同じことが起きる…。

3.「記録して残す」か「記録せず忘れる」か?

ヒヤリハットを記録することで、あらためて改善案や対策を考える時の材料にすることができます。活動やイベントの当日、記憶が生々しくてよく覚えているうちに活動日誌やふりかえりメモ、報告メールなどに記録するとよいです。そうでなければ、きっとみんな忘れてしまいます。

4.「記録を見返して対策する」か「記録を埋もれさせる」か?

記録したヒヤリハットは見返すことで効果を発揮します。いくら記録をため込んでも、埋もれさせては時間や労力の無駄。直後でもいいですし、定期的なミーティングで取り上げるのでもよいと思います。発生したヒヤリハットは、関係者で共有しつつ、改善案や対策を立案し、それを実行することではじめて活かされます。

6年前ですが「ヒヤリハット研究」のやり方をこのブログにも書きました。よろしければこちらもどうぞ!