発言を「事実」「考え」「気持ち」の三つで整理すると、落ち着いて人の話を聞けたり、対話がスムーズになったりしますね。

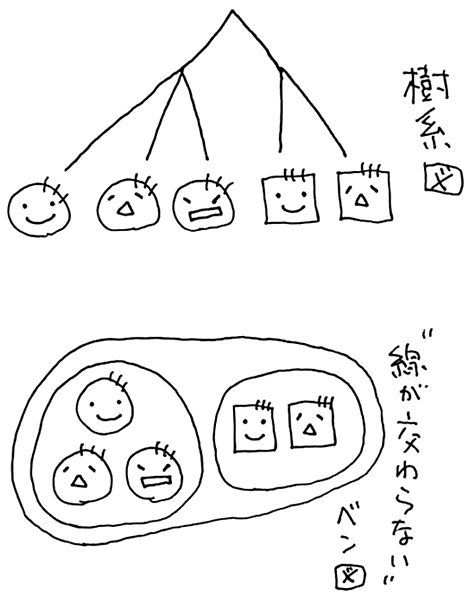

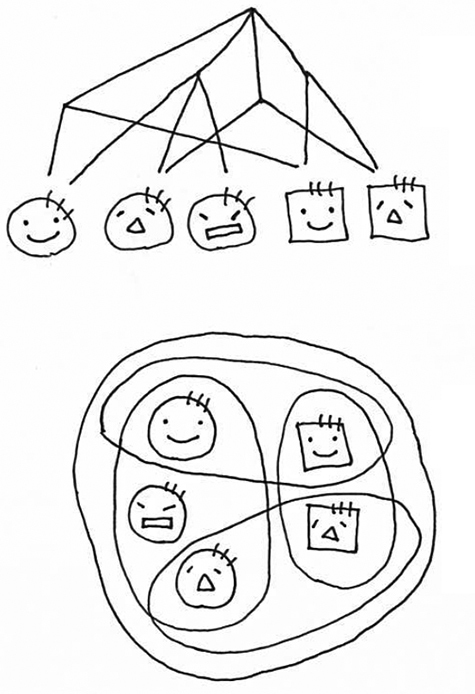

板書のフレームワーク(図表)として書き出すことは少ないですが、頭の中でこんな整理をしていることがあります。

事 実

ーーー

考 え

ーーー

気持ち

「事実」は、実際に起きた出来事のこと。他の人が確認や検証することができる事柄です。

「考え」は、事実に対するその人の評価や解釈であったり、それをもとにした提案などです。

「気持ち」は、その人が抱いている感情で、根拠や理屈では説明できないこともあります。

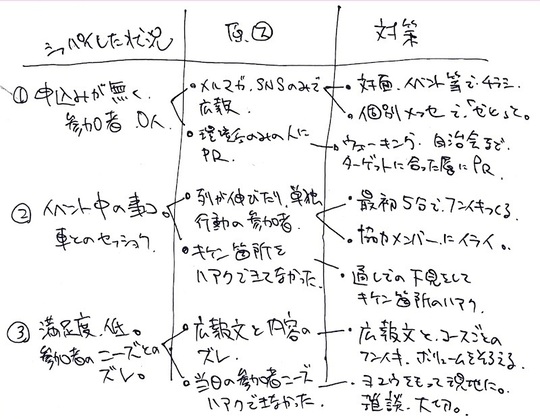

<例1>イベントのふりかえり

事 実:参加者数が3名だった

考 え:参加者が少ないのでもう辞めるべきだ

参加者を増やすために広報に力を入れよう

参加者と密な交流ができてむしろよかった

気持ち:がんばって準備したのに残念だった

気負ってたけどちょっと安心した

<例2>スケジュールの検討

事 実:締め切りまであと2週間

考 え:残り日数が少ないので他より優先して進めるべきだ

このペースで進めたら予定通り終わるはず

締め切りを伸ばしてもらう交渉をしては?

気持ち:終わらせなくちゃ、焦る!

プライベートや他のことを優先したい…

このあたりについて思うこと、三つ挙げておきますね。

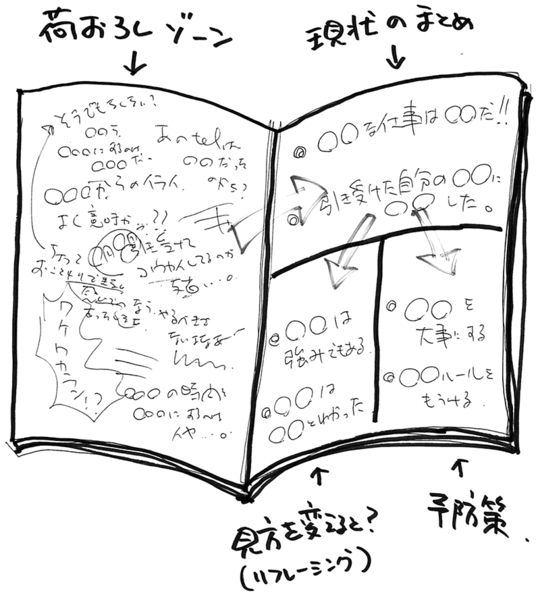

たいてい「事実」の共有不足

関連する「事実」を十分に確認・共有することなく「考え」や「気持ち」を出しあうと、話し合いは衝突が起きたり混乱したりしがち。そんな時は落ち着いて事実を確認していくことが大事です。例1であれば、イベントの目的や広報実績、参加者アンケートなど。例2であれば、現在の進捗、担当者の状況などです。その点で、認定NPO法人ムラのミライさんの「メタファシリテーション」の手法はすばらしいです。https://muranomirai.org

どの「事実」に着目するかで違う

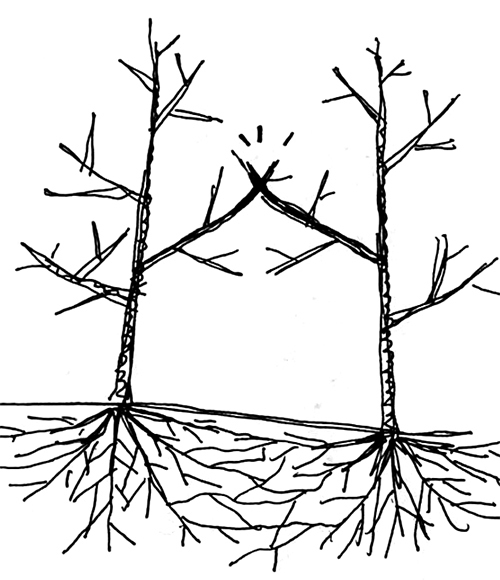

同じ事実であっても受けとめ方は人によって千差万別、という面も確かにありますが…むしろ実際は「どの事実に着目しているか?」の違いが大きい気がします。「参加者が3人だった」ことに着目する人と「アンケート評価が高かった」ことに着目する人では、考えが異なります。関連する事実を並べて落ち着いて眺めわたしましょう。それには板書するのが一番です。

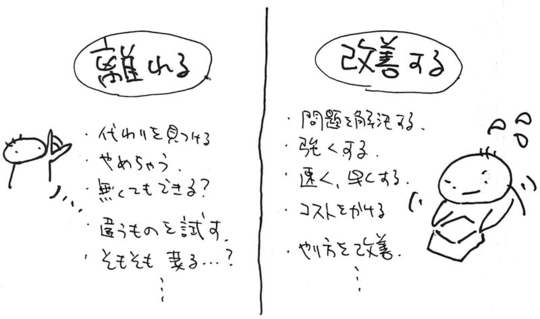

それぞれ異なる態度

事実・意見・気持ちを聞くときは、それぞれ異なる態度が必要と感じます。「事実」には注目してみんなで共有する。「考え」は、いくつも考えられる選択肢or可能性の一つとして聞いておく。「気持ち」はその人の自由なので尊重して受けとめる。逆に「事実を確認しない」「一つの考えを絶対だと思う」「気持ちを評価する」のはトラブルのもとですね。