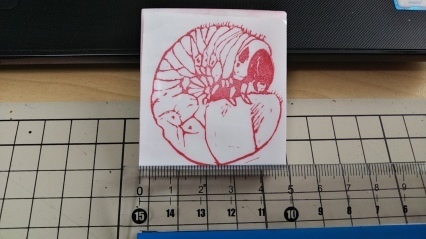

消しゴムはんこを作るのが得意な大野(あっちゃん)が、生きもののはんこを作ります。

作った生きものはんこは、イベント等でも活用していく予定です。

お楽しみに!

息子たちとたびたびウエットランドフォーラムさん主催の和白干潟の子供調査隊

「ガタレンジャー」に参加しています。夏休みも自由研究のため、たくさんの

参加者のみなさんと生きもの調査しました。

調査の様子

今回見られた生きものの中で特に嬉しかったのが、ハクセンシオマネキ

(福岡県レッドデータブック 絶滅危惧Ⅱ類)。

白っぽい体の甲幅が2㎝ほどの小さなカニで、

オスは左右どちらかのハサミが大きくなり、それを振ってメスに求愛します。

そっと近づいて観察する様子

私はここまで近づけましたが、どこにいるか分かりますか?

分かりづらくてすみません!黄色の〇で囲んだところにいます。

これ以上近づくとひゅっと巣穴に戻ってしまいます。

どうしても捕まえたい息子。

大人の人に手伝ってもらって捕まえることができました!

真っ白できれいですね。

電車で降りて10分歩けば干潟に行けて、そんな場所にハクセンシオマネキがいるなんて!

福岡レベル高いなぁと驚きました。

ますます和白干潟の魅力にハマってしまいました。

こうのす山でのワークショップをがんばっています。

生きものハンコは今月はお休み。

私は生まれてから学生時代まで関東に住んでおりました。

特に大学生時代の夏休みにはよく一人大分県に住んでいる祖父母の元へあそびに来ていました。

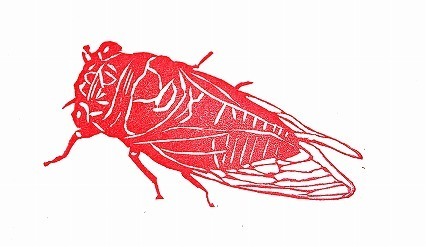

そんな祖父母のおうちでは、朝に起きてトイレに行くと、ちょうど裏の庭の木に止まってるセミがそれはそれは大きな声で鳴いていました。

「シャワシャワシャワシャワ!!!」

関東では当時ほとんど見ることができなかったクマゼミです。

クマゼミのすごいなと思うのはその声の大きさと朝だけきっかり鳴いて昼間はシーンと静かにしているというところです。

7月に入りましたが、また一斉に鳴き出すほどは羽化していないようですね。

クマゼミの声を聞くと、祖父母のうちでのんびりと過ごした夏を思い出します。

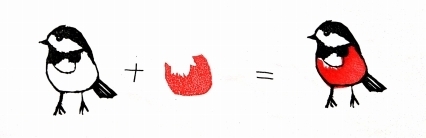

私が一番好きな野鳥はヤマガラです。

ずっとヤマガラのハンコを作りたいと思っていたのですが、ヤマガラは細かく言うと4色。

黒、白に加えて、灰色とオレンジの色が入ります。なのでずっとハンコにするのを諦めていました。

こんな感じでハンコを単純に彫ると白黒で、まるでシジュウカラみたいです。

最近山に行くようになり、前よりもヤマガラを目にする機会が増え、やっぱりこの子が一番かわいいと思うようになりました。灰色は諦めたとしても、なんとかオレンジを乗せられないか・・・

あ!!!閃いた!

お腹のオレンジ色の部分をもう一つの消しゴムで作り重ねてみました。

やったー!!!

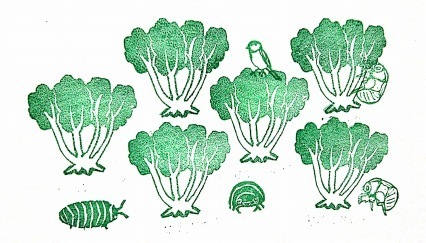

いつも散策しているかなたけの里でよく見ることができるイシガケチョウ。

幼虫はイヌビワの葉を食べるので、イヌビワの木のまわりにふんわり飛んでいる姿を目にします。

2022.3.16 田村耕作氏撮影

名前の由来は翅の模様が「石垣・石掛」のようだから。

真っ白で、繊細な模様が魅力です。

模様の線をできるだけ細くしてみたのですが、これが限界でした。

先日4月のかなたけの里の生きもの散策でずっと見たかったイシガケチョウの幼虫をたくさん見つけることができました。

2本の角がおもしろい幼虫です。

これは2cmほどの小さな幼虫でした。かわいい!!

無事に成虫になって、元気にふんわりと飛び回ってほしいです。

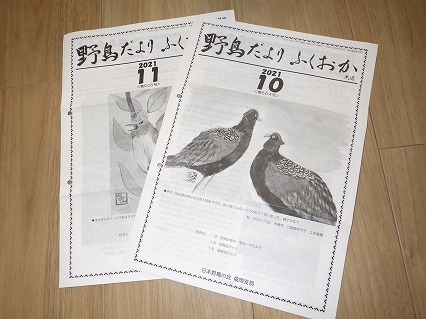

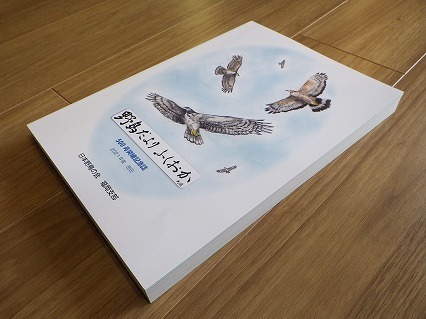

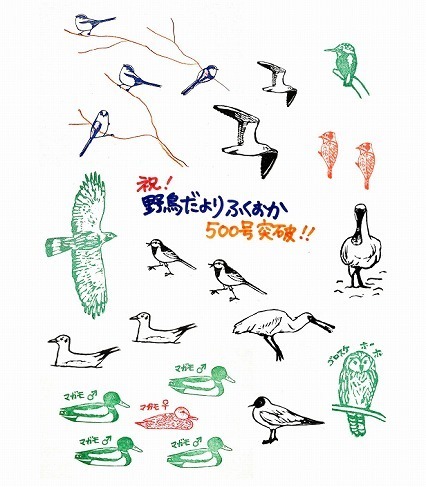

私は日本野鳥の会福岡支部の会員なのですが、月に一度「野鳥だより ふくおか」が届きます。福岡支部の探鳥会でのレポートを始め、その鳥類リスト、また会員から寄せられた野鳥情報がたっぷりと掲載されています。

毎月この野鳥だよりが届くだけでも驚きなのですが、500号を超えたとのこと!

なんということでしょう!それだけ長い間、ボランティアの活動で編集&発送され続けているのです。

500号突破記念に立派な記念誌も発行されました!

この中で大野も生きものハンコ作家として投稿させてもらいました。

そのときに彫ったのが下の作品。

冬の室見川でよく見られ、福岡市の海の鳥にも選ばれた「ユリカモメ」です。

日本野鳥の会福岡支部のみなさんには、かなたけの里の生きもの調査でも大変お世話になっています。野鳥や生きもの、自然への愛があふれるみなさん。これからもよろしくお願いいたします!

毎年ツバメがやってきて春だなと思ったり、どんぐりが落ち始めて秋を感じたり、

生きものたちは毎年繰り返し季節を知らせてくれます。

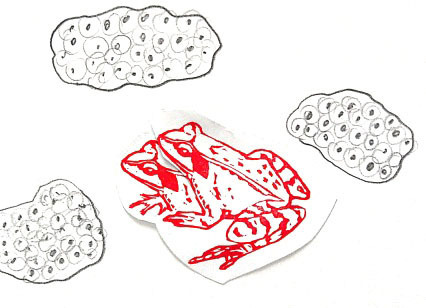

私は大好きなニホンアカガエルたちが卵を産み始めるといよいよ年度末だなと実感します。

毎月生きもの調査をしているかなたけの里公園で1月の終わりくらいから見つかります。

いつも同じところを歩いて回ることは本当にすばらしいこと。

よし、いつものアカガエルたちの産卵が始まったぞと嬉しくなります。

2022年3月2日、ヒゲさんが調査中に見つけた卵塊

2022年2月12日の観察会で見つけたニホンアカガエル。ああ、かわいい。

ハンコに彫ってみました。

ポイントは尖った鼻先と角ばった身体です。背中の2本の線も特徴ですね。

かなたけの里公園ではアカガエルの産卵用に新たに水を貯めたビオトープを作りました!

わーい!よかったね。

寒さが少しゆるんで雨が降った夜にはたくさんのアカガエルたちが森から池に出てきて

産卵しているそうですよ。いつか夜の様子をこっそり見に行ってみたいなぁ。

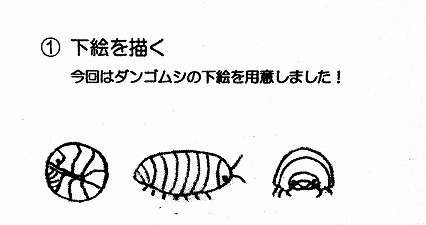

1/29にかなたけの里公園で実施する予定だった「生きものハンコ講座」。

新型コロナウイルスの感染拡大で急きょ、オンラインでの講座をすることに。

参加者のみなさんと一緒に彫る題材は何にしようと考えて、

私が最初に彫った生きものである「ダンゴムシ」に決め、準備を進めました。

あっちゃんのイチオシ。ダンゴムシはんこ。

オンライン講座って現地開催のイベントよりも準備がとても大切なんです。

材料も事前に郵送し、各家庭で用意してもらう物も念入りに準備してもらわなくてはなりません。

今回送ったものの中味は

「下絵、けしごむスタンプ、スタンプ台、三角刀(希望者)、トレーシングペーパー、透明シール」

準備してもらったものは

「ネットにつながったパソコンやタブレット端末など、えんぴつ、カッター、カッター台(無ければ段ボール)、定規、タオル、新聞紙、紙、ティッシュ、ボンド」

です。

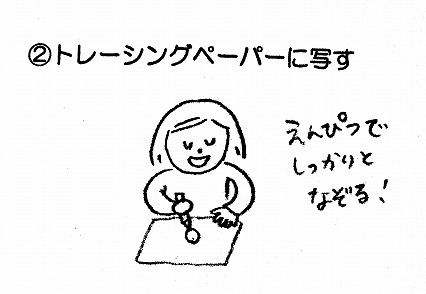

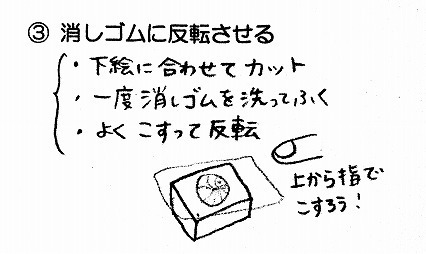

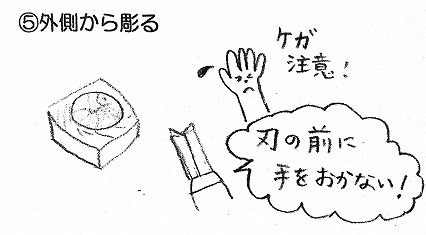

講座が始まると、下の工程に分けて、一つずつの作業を参加者のみなさんとご一緒しました。

Zoomでこのイラストや写真を共有をしながら説明をして、実際に作成している様子を手元をiPhoneでアップで映し出して伝えました。

オンラインでの実施をしてみて、ハンコ講座にはこの方法が向いていると感じました。

細かい手の動きや小さなものを共有するにはこの手元のカメラが抜群に分かりやすかったです。

実施の様子はコチラをご覧ください!

反省点は下絵が小さくて初心者が彫るには大変だったかもしれなかったということです。

モデルのダンゴムシの様子も中継できて、講師として楽しくお伝えすることができました。

初めての試みにお付き合いいただいた参加者のみなさま、ありがとうございました!

月に一度、かなたけの里公園で日本野鳥の会福岡支部のみなさんとご一緒する生きもの散策がとても楽しいです。

みなさん、輝いています!

この生きもの散策に参加するようになって7年目くらいと思います。

長く通っても、毎回のように新たに見つける生きものが居て、発見もあって、

とても勉強になっています。

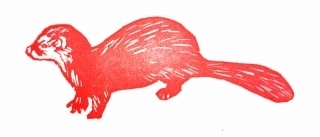

今日の生きものハンコは7年目にして初めてかなたけの里で出会ったイタチ。

小川にいたところを発見しましたが、すぐに草むらに入ってしまいました。

私が必死に撮った写真

ここに尻尾があるのですが…うーん、わからない。

ご一緒していたマライカさんが撮ったショットがコチラ↓↓

こっち見てるよ!!!(マライカ・ヤンセンさん撮影)

Wow!! So cute!!!

マライカさん、写真のご提供ありがとうございました。

そう、こんな出会いがあるから、生きもの散策はいつもワクワクします。

来年はどんな出会いがあるでしょう。楽しみです!

先日のキッズフォレスタークラブが終わった直後、ヤマナメクジを発見しました。

思わず大きな声でのじーさんを呼び、参加の子どもたちと観察しました。

捕まえたばかりはこんな感じでまるまるしていました!

寒くてぎゅっと縮まっているのかなとのじーさん。

捕まえたばかりのヤマナメクジ(のじーさん撮影)

しばらくすると、伸びてきました。

伸びてきたヤマナメクジ(のじーさん撮影)

目が出てくると、子どもたちが「かわい〜〜!!」と大喜び。

ナメクジは気持ち悪がられることがある生きものなので、

そんな子どもたちの反応に私たちも嬉しい気持ちになりました。

しかし、ネバネバが強力でした!!ヤマナメクジにまた出会いたいです。

おかげさまで、この秋もイベント盛りだくさんで方々に出掛けてがんばっております。

秋はとても過ごしやすく、作業系のイベントも気持ちよく実施することができます。

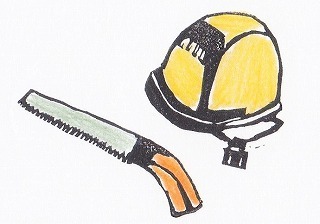

この時期に特に気を付けたい生きものが「スズメバチ」。

先日実施した植物園里山ボランティアでも集合場所にうろうろしていたオオスズメバチ。

イベントの始めに参加者のみなさんに伝えます。

「ハチは横の大きな動きに反応します!」

お話のポイントは

・巣の近くでなければハチも積極的には刺してこない

・水や餌、巣材を求めて巡回しているハチに会ったらじっとする

・横に手を振る動きはハチも怖がる、ハチに対して後ろ方向や下方向に逃げるとよい

・ハチが居たら周りの人に声を掛け合って、上手に交わしましょう

そんなわけでオオスズメバチのハンコを彫りましたが、白黒だとやっぱり物足りない。

そうそう、黄色と黒のシマシマでなくっちゃ!

黄色と黒の組み合わせや、赤と黒の組み合わせは、生きもの界で

「毒あるよ!気をつけて!」のメッセージです。

これを人間界でもうまく使っているのが踏み切りの棒や工事現場のフェンスです。

人間もハッと目が行ってしまうのがこの黄色と黒のシマシマです。

じゃあ、黄色じゃなくて緑に塗ってみたら??

いかがでしょうか?私にはちょっと優しい虫に見えました(笑)

みなさま、行楽シーズン、ハチにはご注意くださいね!

上手にハチをかわして、自然の中で楽しませてもらいましょう。

私は小鳥が大好きなのですが、中でも色んなところで会えて、見つけやすいのがコゲラです。姿が見えなくても「ギィー」という特徴的な鳴き声ですぐに居ることが分かります。

キツツキの仲間、コゲラ

広く身近に観察することができるコゲラですが、コゲラは日本にしか生息しない固有種なんです。

以前、イギリスの野鳥好きな方を公園に案内していたときに、そこで中々お目にかかれないアオゲラが飛び出してきました。私は喜んで伝えましたが、彼はちょうど同じ時に姿を現したコゲラに夢中でこちらを見ようともしませんでした(笑)

アオゲラも日本固有種ではありますが、そっくりなヨーロッパアオゲラというのがイギリスでは普通に見られるそうです。

「Japanese Pygmy Woodpecker」日本の小さなキツツキ。それがコゲラの英名です。

夏に森のワークショップをおこなった鴻巣山でもよくコゲラの姿を見ることができます。

鴻巣山には大きな木があり、その先に枯れてしまった枝がついてあることが多く、そこにコゲラがよく居ます。食べ物である小さな虫を探していたり、巣にちょうどよい場所を探していたりしています。

コゲラの紹介をする私

枝や木の幹に背筋を伸ばしたポーズで止まり(ハンコのように)、ちょこちょこと動き回る姿はとってもかわいいです。

ぜひ「ギィー」という声を頼りに木の上の方を探してみてくださいね。

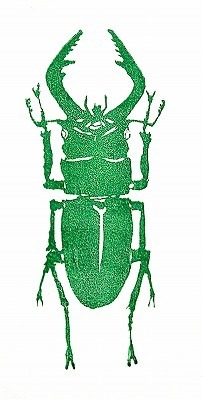

小3になる息子はこの夏、クワガタ&カブトムシに夢中です。

カブトムシ1匹、ノコギリクワガタ1匹、ヒラタクワガタ2匹。

彼がこの夏ゲットしたのは4匹です。

ひとつずつ容器に入れ、毎日欠かさず霧吹きでシュっと水をして、

ゼリーもこまめに替えているようです。感心感心。

飼育コーナー

「飼っている中でどれが一番好きなの?」と聞くと、

「ノコギリクワガタ!!」だそうです。なぜかマンション内に居たノコギリ君です。

その時のマンションの男子たちの熱狂ぶりったらすごかったです(笑)

よし、彫ってやろう!

「写真載せたいから、かっこよく撮ってくれん?」「わかったーーー!!」

写真提供 なおたろう氏

ほんとだ、かっこいいね。

7月は南区のこうのす山で森のワークショップがあり、

下見やクラフトの材料集め、イベント実施と何度もこうのす山に足を運びました。

こうのす山には大きなマテバシイの木がたくさんあり、その多くが「株立ちの木」です。

木が大事な燃料だった頃に伐られて、そこから複数本生えた幹が大きくなったものです。

立派な株立ちの木の前で解説するヒゲさん

最近ナラ枯れの影響で株立ちの木の一部が枯れ始めているというマテバシイをあちこちで見かけるようになりました。

なんとかマテバシイたちが元気なままでいてくれたらいいなと願うばかりです。

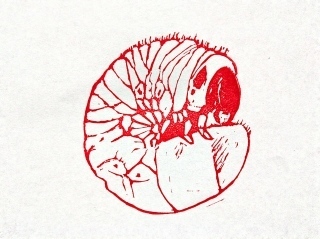

2021年4月17日の植物園里山ボランティアのときのこと。

無造作に積み重なっていた丸太をきれいに並べなおすために持ち上げると・・・

プリップリのカブトムシの幼虫が出てきたのでした。

「わぁ〜!!こんなに幼虫が出てきた!」

「掘り起こしてしまってごめんね〜。」

それにしても立派なカブトムシの幼虫でした。

出合えてとても感動したので、消しゴムハンコで彫ってみました。

できるだけ同じくらいの大きさにハンコを作りました。

よし!同じくらいの大きさ。

次回の活動をする頃には成虫になっているかもしれませんね。

みなさん、私以前と比べて格段にカタツムリを見つける能力が上がっております!

これもかなたけの生きもの調査やまちなかボランティアでのじーさんとご一緒することが増えたからです。のじーさん、いつも教えてくれてありがとうございます。

今年は例年より梅雨入りが早かったですね。今まさにたくさんのカタツムリに出会える季節です。

先日のかなたけの生きもの調査で、大好きなツシマケマイマイを見つけました。

このカタツムリ、殻に毛が生えているんですよ。

毛が取れてしまった個体もよく見るのですが、写真の個体はふちに太い毛が生えていました。

ハンコはちょっとだけ実物より大きくなってしまいました。

大きいもので直径2センチくらいのは時々見つけます。

毛を彫るのがすごく難しかった〜。

これはガードレールの上にいたツシマケマイマイの子ども。

殻に白い毛が見えますね。

以前、ツクシマイマイのハンコを作ったのでこれで2種類目のカタツムリ。

どんどん増やしていきたいです。

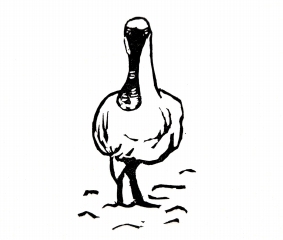

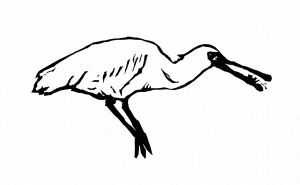

毎年冬になると福岡の今津干潟にやってくるクロツラヘラサギ。

豊かな干潟を象徴するとても美しい野鳥です。

今津干潟に飛来したクロツラヘラサギ 撮影:田村耕作氏

ダイサギなどと一緒にいることもありますが、サギではなくトキに近い仲間の鳥です。

今回もお写真は日本野鳥の会福岡支部の田村耕作さんにご提供いただきましたが、

中でもこのカニを食べているショットが私のお気に入りです。

ナイスキャッチ!! 撮影:田村耕作氏

ハンコでもナイスキャッチ!!

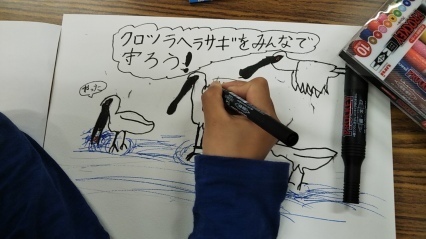

そして先日ウエットランドフォーラム・Team SPOON共催の「クロツラヘラサギと友達になろうクロツラヘラサギ観察会 in 今津」に参加してきました!

今津干潟のクロツラヘラサギについてのお話を伺った後に参加者のみなさんと実際に観察しに野外に出掛けます。

そこにはクロツラヘラサギだけでなく、ヘラサギやハマシギ、ホオロクシギ、ソリハシセイタカシギなどのシギ類もたくさん居て、じっくり観察することができました。

クロツラヘラサギとよく似たヘラサギ。撮影:田村耕作氏

目のまわりの部分が黒いのがクロツラヘラサギです。

イベントの最後にはクロツラヘラサギの繁殖地である韓国や台湾の子どもたちから届いたメッセージに返事を描きました。

絵手紙を書く小3の息子

ZOOMで韓国や東京のクロツラヘラサギを守るグループのみなさんと交流ができ、とても温かな気持ちになるステキなイベントでした!

瑞梅寺川河口の上空を飛ぶクロツラヘラサギとダイサギ 撮影:田村耕作氏

クロツラヘラサギが干潟の上を舞う光景がいつまでも見られますように…!

先日、かなたけの里での生きもの調査で、サワガニに出会いました。見つけてくれたのは、かたつむり大好きなのじーさん。

「のじーさん、写真撮るから動かないでください!!」

子どもの頃、カニ屋さんで食事をした時にお店の人からサワガニをもらったことがあります。

唐揚げにして食べてねとのことでしたが、飼うことにしてかわいがりました。

お米粒をあげ、きれいな水がいいのかなとミネラルウォーターを入れてました(笑)

そんな思い出もいっぱいのサワガニ!

甲羅にはニッコリ顔が浮かび上がります。

水辺では落ち葉が溜まっているようなところに隠れるようにいることが多いですね。

サワガニに会えるとテンションが上がるなぁ!!!

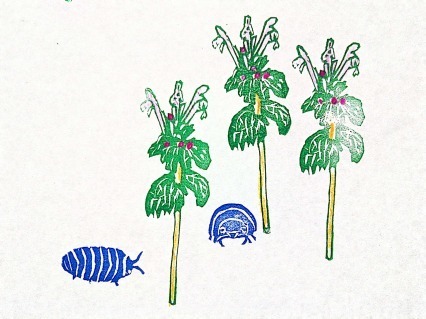

先日のかなたけ散策中に、草原がピンクのカーペットのように見える場所を発見しました。近づいてみると、それは一面に咲いたホトケノザでした!

日当たりの良い場所ではこんな風にホトケノザやナズナがたくさん咲いているんですね。

ホトケノザは大好きな花のひとつです。2年生の次男はこの蜜をよく吸っています(笑)

難しいかなと思ったのですが、なんとか彫ってみました。

そうか、やっぱり花の色のピンクがないと寂しいな。

それらしく色を塗り、春の草原を表現してみました。

ホトケノザのつぼみは花の色より濃く赤紫色でとても目立ちます。

ナズナとツクシを彫ったら、さらに楽しいかな。