ものづくりが好きな井上(まさみん)が、身近な草花で作ったクラフトを紹介します。

うまくできるかな?お楽しみに!

ものづくりが好きな井上(まさみん)が、身近な草花で作ったクラフトを紹介します。

うまくできるかな?お楽しみに!

暖かくなったかと思ったらまた底冷えする寒さ。

季節はゆっくりと進んでいるようです。

毎年菜の花を摘ませてもらう空き地に行ったら、お花はわずか。

草刈りで今年は見られないのか?と思ったけど、よく見ると若い菜の花がちらほら。

寒さが続きましたからね、梅の開花も遅かったですよね。

草花クラフト最終回は、冬から春への移ろいをリースにすることにしました。

ヘクソカズラの蔓をくるっと丸めた土台に、アラカシの葉をつけていきます。

チガヤの枯葉やヤマシダを一方向へ流れるようにあしらいつつ、ホルトノキの茶褐色の古葉を後方(右側)につけて、季節の移ろいを表現しました。

枯れ姿も美しいナギはアクセントに。

ぽろっと取れやすい実もおしゃれなんですよ。

菜の花とシダーローズで心ばかりの華やぎを添えて完成です。

あちこちから眺めてみたい方は動画をどうぞ。

4年間、毎月一つ草花の作品を作りました。

道端や藪で見かける色々な植物を「これってドライフラワーになるんやろか?」と実験を楽しむ気持ちや、「どんな作品にしようか?」と材を探しながら挑むような気持ち…。

なんやかんや、とっても楽しんでいたなと振り返っています。

そして何より、続けられたことが私の自信になりました。

ご覧くださってありがとうございました。

これからも時々作るので、どこかでご覧いただけるかもしれません。

その時はお声かけくださいね!

※草花を採取する際は、私有地や保護地域でないかご確認ください。

「ヤマノイモがあったよ〜」とたくさんいただきました。

今季、色艶のよいヤマノイモにあまりお目にかかれなかったので飛びついた私。

月イチの生きもの調査でご一緒する野鳥の会の方々が、探鳥会の折に採ってきてくださったものでした。ありがとうございます!

それにしてもキラキラのヤマノイモ。

ヘクソカズラと合わせて、黄金色の金運アップリース(!)を作ります。

↑コチラは、2023年に同じ材の組み合わせで作ったリースです。

そして今回。

重なっていたりぴょんと飛び出していたり、どんなふうにフェンスに絡んでいるかなと思い出しながら…

こぼれそうなリースが完成しました。

同じ材ですが、違う感じに作れるのも楽しみの一つです。

キラキラを見ているだけで豊かな気持ちになりますね。

※草花を採取する際は、私有地や保護地域でないかご確認ください。

道路脇や草むらに目を向けると、ちょっと斜めに棒立ちしたススキの姿が。

ふわふわだった穂は、風に飛ばされてすっかり立ち枯れていますが、こういった枯れた植物を使って何か作ってみようと思いました。

別日の山歩きで見つけたスギの枯れ葉は、ススキの優しい枯れ色を引き締める濃い茶色。

いい組み合わせじゃない?

道端や藪の中からも色々な枯れ色を集めました。

細いツルを丸めて土台をこしらえて制作スタートです。

今回は輪っかにするリースではないので、土台の底に使わない茎を渡して補強し、集めた材を絡めていきました。

この時、同じ方向に(この場合は逆時計回り)に材をつけていくと、風が吹いているような情景が表現できます。

落ち葉やワラビ、イネ科植物、スギ、アキノノゲシ?…

枯れ色といっても実にさまざまな色合いですね。

とっても味のあるサルトリイバラを横に流し、反対側にヘクソカズラなどの実モノをあしらうことでバランスを取って、小さな壁かざりが完成です。

※草花を採取する際は、私有地や保護地域でないかご確認ください。

道路脇で、たわわに実ったアオツヅラフジを見つけました。

用水路を囲ったフェンスに絡んで垂れ下がったアオツヅラフジ。パッとは目立たない実だけど美しいですよね。

同じ用水路沿いにあったヘクソカズラとノブドウもいただいて、逆U字型の馬蹄リースを作ることにしました。

ツル類を見ると、何はともあれリースにしてくなります。

こんな美しいアオツヅラフジなんだから、すぐさま仕立てたい!

ざっとベースを形作って(ワイヤー見えてる!)、採れたてのアオツヅラフジを絡めてみました。

これだけでもいい感じではありますが、他の材がしっかり乾いたところでリースを完成させていきます。

アオツヅラフジやヘクソカズラの実、大きめの葉っぱでボリュームを出す部分と、小さめの葉やツルでシュッとさせる部分と、メリハリをつけながら制作。

色づいた葉もポイントに少しだけ入れていきます。

この時期なのに青々とした葉と、忍ばせた紅い葉と、アオツヅラフジの青の組み合わせが大人色。

なんとも今どきの秋っぽいなとも感じます。

ラッキーモチーフといわれる馬蹄形。

玄関に飾ると、幸運を呼び込んだり厄除けになったりするそうですよ。

※草花を採取する際は、私有地や保護地域でないかご確認ください。

暑い夏を乗り越えて、ジュズダマがやっと実をつけるタイミング

ヨモギが蕾をつけるタイミング

今年はずいぶん待ちました。

暑さのせいか少し遅かった気がしますが、無事に採取できてホッ。

やっぱり年に一度はジュズダマやヨモギでリースを作りたいです。

ジュズダマが手に入ったら、やってみたデザインがありました。

びゅ〜っと吹く風(結構強め)を感じるリースです。

乾いてもちゅるちゅると細くならないジュズダマの葉は、力強い流れを表現するのに好都合。

まずはラフに形を作っていきます。

…ちょっと暴風気味ですねー。

大まかな形ができたらヨモギを足して形を整え…。

熟した黒い実のジュズダマもほんのり、ヘクソカズラやススキ、チガヤで秋らしい深みをプラスします。

紅く色づきたてのタンキリマメを足せば、クリスマスの雰囲気もチラリ。

最後に暴風気味だった形を整えて、しっかりメリハリをつけて完成です。

「ひゅうっ」と木枯らしを感じていただけたら嬉しいです。

※草花を採取する際は、私有地や保護地域でないかご確認ください。

台風が過ぎ去った後に松ぼっくりと青い実をつけたナンキンハゼをたくさん拾いました。

拾った時は青かったナンキンハゼの実は、乾くにつれ殻が黒くなり、そのうち弾け、ちょっとくすんだ白い実が出てきました。

最近、ガーランドやボールアレンジなど、ゆらゆらする作品をインスタグラムで目にすることが多いので、私も、木の実を使ってボールを作ってみることにしました。

…とはいえ、どうやって丸くする?

試行錯誤した結果、小さなリースベースの周りに松ぼっくりを貼り付け、ベースの上下に大きめの松ぼっくりを2個固定して大まかな形を作りました。

(途中の写真を撮るのをすっかり忘れてました!)

あとは丸くなるように木の実を組み合わせていくだけ。

ストックしていたシダーローズやノグルミ、メタセコイアなどをパズルのように合わせてみます。

まぁるくするのが意外と難しくて、ピタッとはまった時は思わずにんまり。

だいたいの形ができてきたら、ナンキンハゼの白い実をポイントに付けていき、最後にナンキンハゼの葉を付けて完成です。

思いのほか大きい!そして重たい!

なんと283gありました。

ゆ〜らゆらとなかなか存在感のあるぼっくりボールです。

※草花を採取する際は、市有地や保護地域でないかご確認ください。

8月上旬、カニクサを丸めてリースを作ろう!と材採りを兼ねて朝さんぽに出かけたら、お庭のアジサイを剪定している方に出くわしました。

ドライフラワーにするのにちょうど良い頃合いのようだったので数本いただいて乾かしてみたら、とっても素敵な色に乾きました。

ラフに崩したベースのツルに、まずはコシダを忍ばせます。

カニクサは色褪せが早いので、色が変わってもグリーンがチラッと見えるといいなぁと。

そこに、まぁるく積み上げるようにカニクサを絡めていきます。

シックな色合いのアジサイに、少しくしゃっとなったアジサイで明るさをプラス。

同じ株のアジサイだけど、剪定時の状態によって乾いた後の姿がだいぶ違います。

1枚目の画像の1番手前のアジサイのように、ガクの色がグリーンに変わって、しっかり肉厚になった頃がドライフラワーにするタイミングです。

私も、もう少し待てばよかったかな。

カヤツリグサやエノコログサ、小ぶりなコシダを上向きに足して、ホールケーキのようなリースが完成しました。

※草花を採取する際は、市有地や保護地域でないかご確認ください。

庭木のいくつかを、夏の終わりに伐採することになりました。

シラカシもその一つ。

ここ数年、どんぐりをたくさんつけるようになってきたのに残念でなりません。

常緑のシラカシは葉が小ぶりで厚く、乾くとシルバーグリーン色になって私好み。

そんなシラカシを使ってスクエアリースを作ってみます。

まずは枝を四角く組んでリースベース作り。

そこにシラカシやヒノキを付けていきます。

シュッとしたラインを崩さない程度に、動きもつけて。

ベースができたらシダ類で流れをつけていきつつ、エノコログサやネズミムギなどでアクセントをつけます。

まだまだ小さなどんぐりやヨウシュヤマゴボウを足すと、ぐっとカッコよくなりました。

四角くすることで、青々とした夏らしいリースがすっきり涼やかにみえますね。

※草花を採取する際は、市有地や保護地域でないかご確認ください。

梅雨入り間近な6月前半。

今回はそよそよと風になびくイネ科の草たちをメインに作ろうと、せっせと材集めです。

晴れの日が多くて助かりました。

道路脇や土手で群生しているイネ科植物や、ホシダやコシダ、ヤマノイモっぽい蔓や若葉…。

そして、刈り取りが終わった田んぼに残っていた麦の穂。かなたけの里公園でのむしむし団地づくりに向けて、材を準備した際に少しいただいてきました。

あえてラフに崩したリースベースに、これらのイネ科の草たちやシダ類を軽やかにつむいでいきます。

流れを意識しながらも、立ち上がるようにあしらっていくと動きが出てきますよ。

青々とした草も、種を飛ばして役割を終えた草も、色々な段階を混ぜこぜにしながら。

少し青みがかったヒメジョオンと麦の穂を加えて、初夏っぽく爽やかに仕上げました。

※草花を採取する際は、市有地や保護地域でないかご確認ください。

春が駆け足で過ぎていきました。

周りを見渡すと、イネ科の植物が風に揺らいでいて初夏的なリースが作れそうなのですが、もう少しだけ色味のある春っぽいリースを楽しみたいなぁ…

私が春に使う花材の中で、今季はまだ使っていないお花がありました。

ハハコグサです。優しい黄色が大好き。

ゴールデンウィーク頃まで咲いてくれていましたよ。

ベースにはホシダを使うことにしました。

乾くとくるん!と動きが出るので、よく葉全体のラインを活かした使い方をしていましたが、今回は羽片を使用。制作中、あおーい香りを放っていました。

濃いグリーンのホシダと、優しい色合いのハハコグサをなじませるように、ウラジロチチコグサ、シロツメクサ、ヒメコバンソウ、スイバなど、春の終わりの頃に野原や道端で見かける草花をあしらい…

最後に、スズメノエンドウの実やヒメコバンソウの葉で動きをつけて完成です。

十分に春を満喫できて満足!

※草花を採取する際は、市有地や保護地域でないかご確認ください。

スズメノエンドウの葉は繊細なレースのようなデザインで好きです。

わさわさと繁っているのを見ていたら、その場でリースにしたくなりました。

外出先のことなのでリースベースや適当な蔓もなく、びよーんと長く伸びたスズメノエンドウやその仲間たちを何本も束ねてベースにしました。

水色の小さなキュウリグサをリースに使えるのもフレッシュならでは。

後日、すっかり乾いたベースに春の草花をあしらっていきます。

メインで使ったのはウマノアシガタ。

明るい黄色で心も軽やか。野に咲く姿もゆらゆらと気持ちよさそうです。

他には、オランダミミナグサ、ヒメオドリコソウ、マメグンバイナズナ、タチイヌノフグリ、ヒメムカシヨモギ、カテンソウ、スズメノヤリをのっけました。

一つひとつは小さいけれど、一緒に咲いているとわちゃわちゃと楽しげ。

そんな春の風景をそのままリースにしました。

春の野っぱらリース、完成です。

※草花を採取する際は、市有地や保護地域でないかご確認ください。

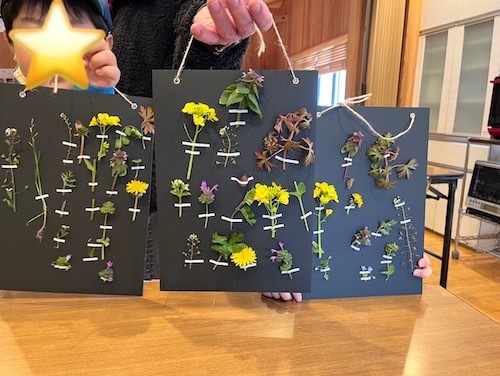

先日、かなたけの里公園で実施した植物標本づくり。

参加者と園内を歩きながら草花を採り、ボードに貼っていくものです。

ホトケノザやヒメオドリコソウ、ナズナなどのかわいらしい春の草花の他に参加者の皆さんが目を付けたのは、パッと明るく大きな菜の花。

黒いボードに映えますね!

私も、3月は菜の花でリースだ!と思っていたので、三日月リースを作ることにしました。

ベースにはヒノキの葉を使用。

乾いた葉はクルンと動きが出るのですが、鱗片状に組み合わさった構造なのでからっからに乾いているとポリポリとすぐに折れてしまいます。

そーっとそーっと形を作っていきました。

ベースができたらお花を配置します。

ポイントには光沢がゴージャスなヤマノイモを使用しました。

菜の花の他に、ナズナ、スイバ、ヒノキの実、サルスベリのの実をあしらい、カスマグサやワラビ、ヤマノイモの蔓で動きをつけて完成です。

黄色は元気がでる色だなぁ。

※草花を採取する際は、市有地や保護地域でないかご確認ください。

木々の芽吹きが始まったり、小さくて柔らかな草花が咲き始めたり、少しずつ春の景色が見られるようになりましたね。

茶色い光景もそろそろ見納め。

枯れ草を使って壁飾りを作りました。

チガヤの葉をくるっと丸めて立体的にデザインするのを一度やってみたかったのです。

とはいえ最初の段階でイメージしていたのは、チガヤをくるっとすることとグリーンを入れて春を表すこと。ここまで。

チガヤやメリケンカルカヤ、シダ類を集めてはみたもののどうしようかと結構悩みました。

スワッグみたいにしてみる?

メリケンカルカヤが直線すぎてバランスが難しいね…

あーでもないこーでもない、と試行錯誤してでき上がったのがコチラです。

背面に大きめに丸めたチガヤを配置し、動きのある丸めていないチガヤやワラビ、ホシダ、そして直線的なメリケンカルカヤは控えめにして、スワッグのように束ねることでバランスを取りました。

小さめに丸めたチガヤは、前面に立体的に束ねます。

最後にヤマノイモやイヌコウジュの花殻、シロダモやクスノキのグリーンをあしらって完成です。

生みの苦しみはあったけれど、この渋いデザインは気に入っています。

※草花を採取する際は、市有地や保護地域でないかご確認ください。

毎年この季節に作りたくなるヤブの中リース。

ツルが絡んでいたり、ツヤツヤの実が隠れていたり、小さな花が咲いていたり、結構ワクワクするものであふれていると思いませんか?

今回はスリムなオーバル型のベースをこしらえて、森の中のヤブをイメージして作ってみました。

ベースはノブドウのツル。

上下がきゅっとなるように整えます。

ベースができたら、太いツルや細いツルを重ねつつ、間に常緑樹や落葉樹の落ち葉や枝、枯れ草や木の実を絡めて奥行きを出していきます。

最後にカラスザンショウやクスノキの実、ノゲシ(?)の枯れた萼などをあしらって完成です。

スリムさをキープしながら、ヤブの中のごちゃごちゃ感を表現するのは難しくもあり、なんだかワクワクする作業でした。

※草花を採取する際は、市有地や保護地域でないかご確認ください。

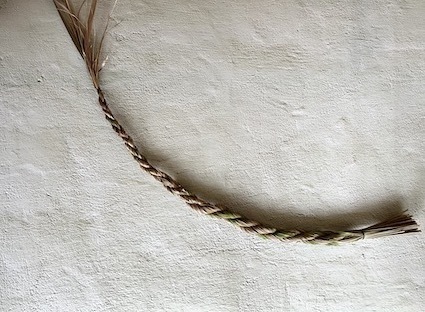

今年最後の草花クラフトは、枯れ姿も美しいチガヤの葉でしめ縄を作ってみることにしました。

3つの束に分けて、右巻きに撚(よ)って左巻きに綯(な)う。

頭で想像するとこんがらがるけど、手を動かしてみれば意外と簡単です。

ちょっと綯い方が甘い部分があるけど、ごぼう締めの完成〜。

輪っかにしてお飾りを付けていきます。

近くの藪で採れたてのヒノキやナンテンの葉にコシダ。

フレッシュなのでどれもぺったり、平面的になります。

そこで、先日の志賀島のイベントで運命的な出合いを果たし、いい具合に乾いたマサキを前面にあしらって立体感をプラス。薄緑色で色のバランスも良いですね。

松ぼっりくやシャリンバイ、ナンキンハゼの実に、ナンテンの実をつけたらぐっとお正月らしくなりました。

色も形もかわいいマサキの実は、上下に流れるようにあしらってみましたよ。

水引きを付けて豪華なしめ縄飾りの完成です。

2024年が実り多い一年となりますように。

よいお年をお迎えください。

※植物を採取する際は、私有地や保護地域でないかご確認ください。

街はすっかりクリスマスムードですね。

私のインスタグラムでもクリスマスリースがあふれていて、ほわんと温かい気持ちになります。

今月はそんな雰囲気にのっかったハーフリースを作りました。

イベントの下見で訪れた志賀島。

ここで集めた材は、ヨシ、松ぼっくり、タンキリマメ、イヌタデ、シャリンバイ、ヘクソカズラでした。

これでクリスマスリースを作ってみることに。

まずはヨシをつけていくのですが量が足りません。

ストックしていたススキを混ぜてベースを作りました。

続いて飾りつけ。

クリスマスの王道カラーは緑と赤ですね。

緑要素にはタンキリマメの葉っぱを採用しました。

うぶ毛があって気持ちのよい触り心地。でも乾かすと粉々になりやすいので丁寧に扱いますよ。

赤要素はタンキリマメとイヌタデです。

それだけでは少し寂しいので、ミゾソバで華やかさをプラスしました。

松ぼっくりとシャリンバイ、ヘクソカズラをあしらって、クリスマスリースの完成です。

艶々としたタンキリマメの実。

控えめだけど美しくて大好きなんです。

※植物を採取する際は、私有地や保護地域でないかご確認ください。

ヨモギの「蕾」が好きです。

このコラムを始めた最初の秋にその魅力に気づいて以来、毎年使っています。

今年も、秋の気配が漂い始めた頃から摘むタイミングを窺っていました。

そのヨモギと、秋の草花の代表格でもあるイヌタデ、セイタカアワダチソウ、ススキを使ってリースを作りました。

暖かい雰囲気も出したかったので、まずは緩く編んだリースベースにチガヤを仕込みました。

その上に、草花をバランスよく付けていきます。ふわっと立ち上がるように一本一本付けていきました。

よーく見ると、乾いた実の姿がかっこいいヨウシュヤマゴボウや、ノブドウの実も潜んでいますよ。

パッと目立つ草花はありませんが、日本の秋を集めたオーバルリースです。

※植物を採取する際は、私有地や保護地域でないかご確認ください。

眩しい太陽のもと、ワサワサと伸びているイネ科の草。

シュッとした葉っぱはどれも同じように見えるのに、背の高さや穂の形はさまざま。

キョロキョロしながら歩いていると、いろんな種類のイネ科植物があることに気がつきます。

9月はそんなイネ科の草たちと、少し前にいただいていた美しいホオズキを使ってみることにしました。

リースベースは、長さがあるのに比較的柔らかなチガヤの葉。

クルッと、ちょっとだけラフに丸くまとめます。

材を付ける部分のベースも、チガヤで作ってみることにしました。

短めの柔らかい葉2〜3本で輪っかを作り、他の草の穂先と合わせて小さな束を作ります。

敢えて枯れた部分も混ぜて、秋の気配を演出。

たくさん作ったチガヤ束を、どんどんベースに付けていきます。

横に寝せて幅を出したり、逆に立てて立体感を出したり。

だいたいの形ができたらホオズキをあしらって、集めていた穂先で仕上げていきます。

ホオズキの存在感…!(笑)

今回使ったのは、

おなじみのチガヤ、ジュズダマ、エノコログサ。

既に実になり赤米のようなセイバンモロコシ、

儚げに揺れているけど、要注意外来生物に指定されているシナダレスズメガヤ、

タチスズメノヒエに、チンアナゴのようにひょろっとしたイネ科植物。

おぉ、これはタネを飛ばさないように慎重に取り扱わないと…!

まもなく稲刈りシーズン。

ホオズキの朱色も相まって、豊かな実りをイメージしたリースとなりました。

※植物を採取する際は、私有地や保護地域でないかご確認ください。

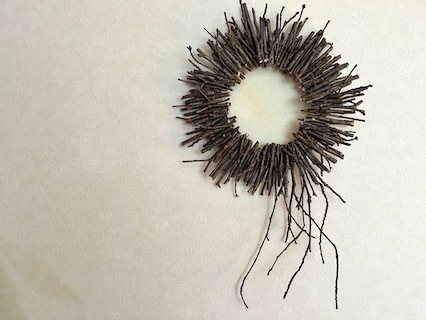

盛夏の候。

こんな季節に、華やかなリースができそうな材はなかなか見あたりません。

なので、以前から作ってみたいと思っていたリースを作ることにしました。

小枝のリースです。

使ったのはサクラの枝。

朝さんぽにの時に少しずつ拾い集めたものです。

早朝とはいえ、枝を握りしめて歩いている姿はちょっと不審者っぽかったかもしれません。

サクラの枝は小さなぷつぷつがあるけれど、独特のなめらかさがあるように思います。

それをポキポキと折りながら土台に固定していくのです。

作る前に、ただ枝を並べるだけではなく、草花で作る時のように流れを作ってみようと思っていました。

なので、形よく曲がった枝で下垂れのラインを作るところからスタート。

全体が放射線状になるようにラインを意識しつつ、角度を変えて複数本で動きをつけていく…。

草のように簡単にはいかないものですね、意外と苦戦。

そこを乗り越えた後は、重ねたり飛び出させたりしながらぐるっと枝を並べて完成です。

シンプルでクールな小枝のリース。

遊び心は十分満たされました。

※草花を採取する際は、私有地や保護地域でないかご確認ください。