野外活動やイベントなどで、事前に考えられるリスクを洗い出し、その危険度を評価することを「リスクアセスメント」と言います。(参考:安全管理のコラム第14回「リスクアセスメントとKY活動」2016年12月)。

一つの野外活動やイベントで考えられるリスクはいくつもあります。

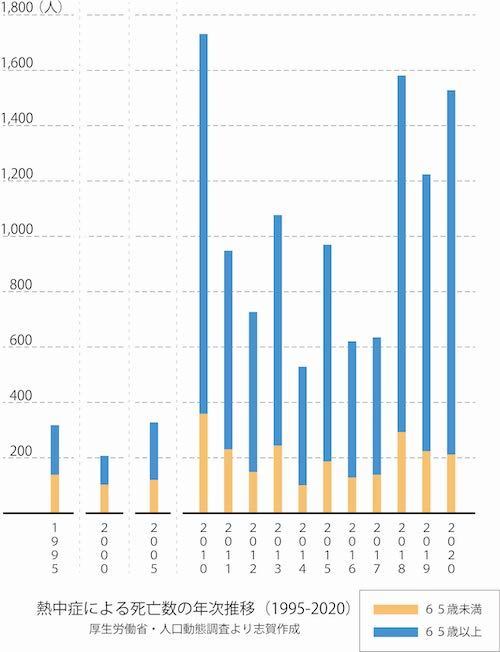

・暑い中、作業して熱中症になる。

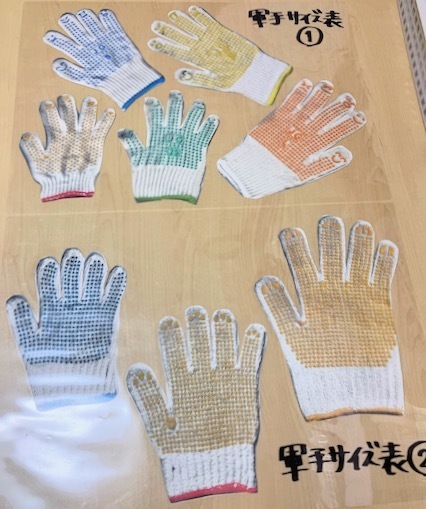

・ノコギリなどの刃物で指を切る。

・斜面で転んですり傷や打撲。

・器具を共有することによる感染症、などなど。

リスクアセスメントでは一つ一つのリスクについて、「頻度」と「程度」の二つの面から3段階評価するのですが、グリーンシティ福岡では、おおむね下記のような基準で評価をしています。

程度

1 病院に行かない怪我(例:すり傷、軽い打撲など)

2 病院に行く怪我(例:縫合が必要な傷、骨折など)

3 生命にかかわるほどの怪我(例:大量の出血、意識を失うなど)

頻度

1 滅多にないが考えられる(例:ニュースで耳にするような事故や怪我)

2 数年に1回起きうる(例:知人や近場で見聞きした事故や怪我)

3 年に数回起きうる(例:近年、自分の活動の中で起きた事故や怪我)

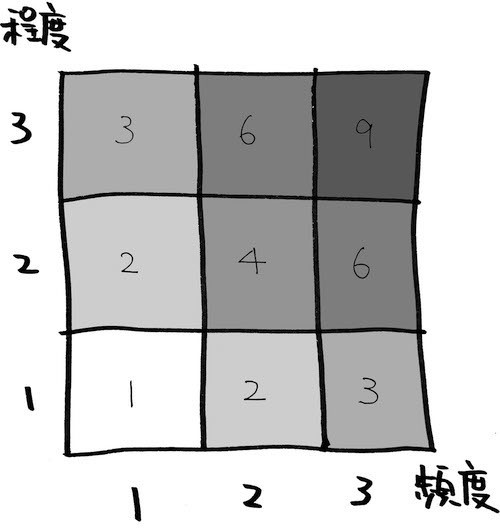

この「程度」と「頻度」を掛け合わせた数字を「危険度」と考えて、それが高いリスクから優先的に対策や対応を検討していきます。

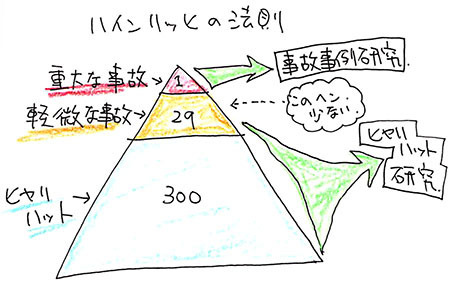

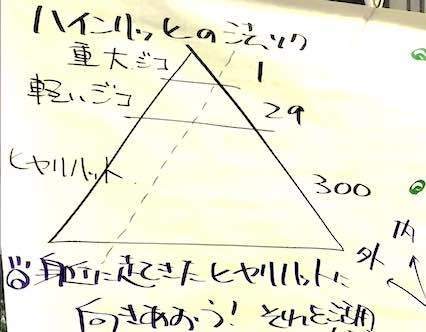

図にすると3×3の九つのマスになりますね。縦が「程度」、横が「頻度」。マスの中が、二つを掛け合わせた「危険度」です。これは「リスクマトリクス」と呼ばれています。

この図表(というか考え方)は、問題点も指摘されているものの、全体を把握しやすくて役立ちます。

それぞれの危険度への対処について、おおまかにはこんなイメージだと思います。

<危険度9>

内容や場所、時期など根本的な計画の修正、もしくは中止の判断を行うリスクです。根本的な修正ができないのであれば、その活動やイベントはやるべきではありません。

<危険度6>

内容や場所、時期、プログラム時間の長さなど、あらかじめ計画レベルで修正を行って危険度を下げておくリスクです。特に「程度2×頻度3」とされたものは、病院に行くような怪我が頻繁に想定されるような活動ということです。内容そのものから検討すべきです。一方、よく「程度3×頻度2」と評価されるのは熱中症。夏季であればどんなに対策をしていても、本人の体調次第で救急車を呼ぶ事態があり得ます。予防するための対策、起きたときのための対応をしっかり準備しておく必要があります。

<危険度4、危険度3>

内容や場所の選定、適切な道具や保護具の準備、参加者への事前説明、リーダーによる目配りと指示などで、極力起きないように、もしくは起きたとしてもその被害を最小限に抑える準備をしておくリスクです。逆に言えば、対策や対応を行い実質的な危険度を1〜3に下げた上で「飲み込むリスク」と言えるかもしれません。

<危険度2、危険度1>

危険度が低く、対策や対応が後回しにされがちなリスクです。時間や予算には限りがあるので仕方ない面もあります。ですが、もし危険度2や1とされたリスクの中に、他にない切り口やハッと気付かされるようなものが出ていれば、対策や対応を考えてみるとよいと思います。活動やイベント運営全体に役立つ発見があることが多いです。

リスクアセスメントの作業はしっかり行うと時間がかかりますが、よいスタッフトレーニングになります。

あと、上記の「飲み込むリスク」という表現は誤解を与えそうですね。「起きても仕方ない」というつもりではありません。「参加者が望めば選べるようにしておく(≒挑戦できる場を奪わない)」みたいなニュアンスが近いと思います。